夫婦で育てるワインと絆-RESTAURANT NEW ZEA PLATFORM 箸本 珠愛

目次

ワインが結ぶ「人と人」

そうですね…やはり「人に出会うこと」は大事だなと思います。たとえば、子どもたちと一緒にブドウ畑を訪れて、実際にその土地や空気に触れる。子供はブドウが大好きなので、そういう体験がきっと楽しい記憶になると思うんです。そして、ワインは果実を圧搾してまずジュースにするので、まずはそういう入り口からでもいいので思い出と時間を共有することが大切かなと思います。それが、将来大人になったときに「あのときに見た畑のブドウが、こうやってワインになるんだ」って思い出しながら一緒に飲めたら、すごく素敵だなと思っていて…

とても共感しました。まさにこの質問を通して伺いたかったところです!生産者や栽培家との出会いを「体験」として学ぶことで、それが将来の楽しみへとつながっていく…アルコール離れが進む今の時代において、大きなヒントが詰まっているように感じます。

言葉や教科書だけじゃなくて、実際に現地に足を運んで、人と話して、出会うことがすごく大切だと思います。それから、少なくとも私たちが毎日ワインを扱っている姿を子どもたちが見てくれているということ…それ自体に興味を持ってくれているのも、きっと大事な要素なんじゃないかなって思っています。

お話を聞く中で、知られていない世界に興味を持ってもらうことが大切だと改めて感じました。最近では、ワインを割って楽しむ文化や、低アルコールのRTD※2商品のように、飲みやすさが重視される傾向がありますよね。

そういった間口を広げる取り組みも素晴らしいと思います。ワインは飲料であり、農産物でもあります。ワインツーリズムを通して生産者を知ることができたり、畑や土地に触れることで、ワインに対する理解が深まります。つまり、ワインを知るには「人とのつながり」が入口になることもあるのではないかと感じています。たとえば、子どもたちが農業体験をすることで、自然や食文化への関心が育まれます。そうした体験や記憶の中で、文化が次の世代へと継承されていく…そういったことを伝えていくことが何よりも大切なのではないかと思っています。

※2 RTDとは「Ready To Drink」の略で、購入後すぐに飲める飲料のこと。主に缶のアルコール飲料や低アルコール飲料を指します。

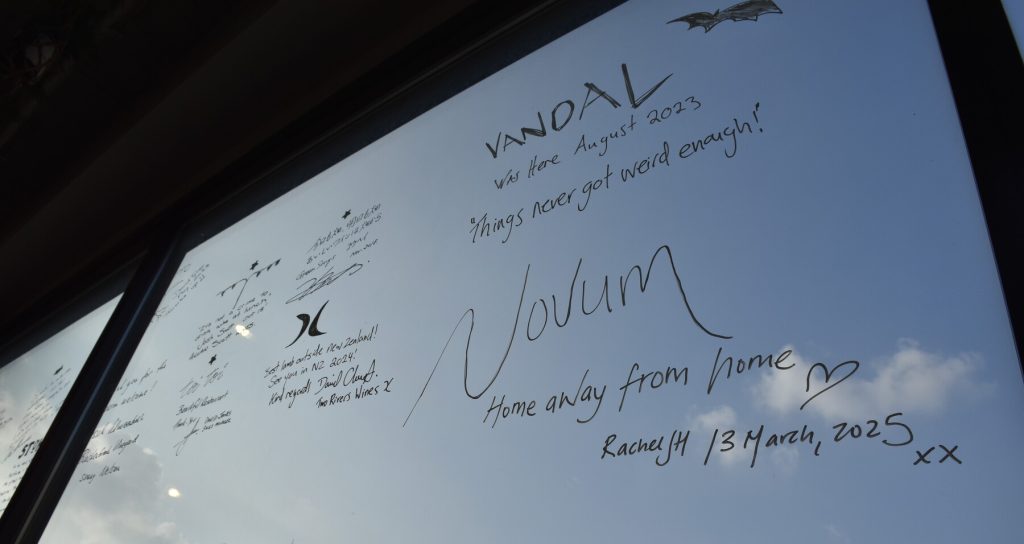

ワインそのものというより「Novum-ノヴム-」という存在に強い思い入れがあります。それこそ、自宅のセラーには子供の生まれ年のワインを大切に保管しているくらいです。

「Novum-ノヴム-」と言えば、今年のFOODEX JAPANでもニュージーランドを代表するブティックワイナリーとしてセミナーが開催され、注目を集めていましたね。私も大好きな生産者です♪ 箸本さんと「Novum-ノヴム-」の出会いについて、ぜひ教えてください。

はじめて本格的に生産者と向き合うことができたのが「Novum-ノヴム-」でした。そこからはもう…ちょっとエコひいきしてると思われるくらい、大好きになってしまいました(笑)

最近はその人気ゆえに、生産者自身が過去のリリースを買い戻しているとも聞きます。味わい以外に、そこまで惹かれた理由はなんだったのでしょうか。

最初にレイチェル(Novumの生産者)のところを訪ねたとき、彼らの1stヴィンテージである2016年のバスケットプレス・シラーを開けてくださったんです。私が「うちの娘も2016年生まれなんです」と話したら、レイチェルが「あと4本しか残っていないの」と言いながら新しいボトルを差し出してくれたんです。「そんな貴重なワイン、いただけません!!」とお断りしたんですけど、「プライベートストックだからラベルがなくてごめんね」と言いながら、サインペンで娘の名前を書いてくれたんです。さっきまで「もう残り4本」とおっしゃっていたうえ、過去のワインを買い戻しているとも聞いていたので…そんな一本を私に託してくれた。その瞬間、味わい以上に、そのワインをつくっている「人」に、心から魅了されました。

本当に素敵なお話ですね…そのワインをお子さんと一緒に開ける日には、きっとあのときの思い出が蘇るのでしょうね。ちなみに、今年のFOODEX JAPANではレイチェルさんに再会されましたか。

来日された際に、お店にも立ち寄ってくださったんです!!それがきっかけで、子どもたちもレイチェルのことが大好きになってしまって…今では「レイチェルに会いたいから英語を勉強してニュージーランドに行く!!」って言い出していて(笑)

まさに「人との出会い」が生んだストーリーですね!お話を聞いているだけで、こちらまで温かい気持ちになりました。

私にとっての信条は「会話」もっと言えば「対話」です。仕事に限らず、子育てもそうですけど、どんな場面でも「対話」は本当に大事だと思っていてます。話してみないと、その人がどんな人かもわからないし、自分のことも伝わらないじゃないですか。

「人」を大切にする箸本さんらしいご意見でとても重要なことだと思います。

どんな仕事であっても、まず対話があって、その上で「自分がどういう人間か」「相手がどういう人か」を知ること…そこからはじめて、何をサービスとして提供するのか、何を届けるのか…が見えてくるのだと思います。最終的に自分の仕事がどんな形になったとしても、その根幹には「対話」があります。それをずっと大切にしています。人の話もしっかり耳を傾けたいと思っていますし、私の話もちゃんと聞いてもらえたらうれしいなと思います。そんな風に考え「人と人」の関係を大切にしています。

お話を聞いていて思ったのですが、箸本さんは人との距離感の取り方がとても上手ですね。きっとワインを説明する際も、ビギナーのお客様にはやさしく、詳しい方にはより深く伝える…そういうバランス感覚が自然と身についていらっしゃるからこそ、仕事と家庭のバランスもうまく保てているのかなと、今日のインタビューを通して感じました。

いえいえ…とにかく私、しゃべりすぎだと思います(笑)先日もお客様から「今日一日でニュージーランドについてすごく詳しくなったよ!」って言われてしまって…でも、どこまで伝えるか、どの深さまで伝えるかっていうのは、実はかなり気をつけているんですけどね。やっぱり「対話」がすべてのベースなんですよね。「いらっしゃいませ」から始まる会話の中で、お客様がどういう背景でこのお店に来てくださったのか、普段どのくらいワインを飲まれるのか、お好みのスタイルなど、さりげなく探るようにしています。そこから少しずつ情報をお伝えしつつ、必要なところはもう少し深掘りしたり、言葉の選び方や言い回しを相手に合わせて調整したり…そういうところは、普段からとても意識しています。

本当に今日はいろいろなお話を伺って、あらためてワインには「人」の魅力が不可欠なんだと実感しました。そして、箸本さんから人と向き合う「対話」の姿勢を学ぶ機会をいただきました。ありがとうございます。きっとこのインタビューが、新しい誰かがワインと出会うきっかけになると信じています。

こちらこそありがとうございました。まだまだ道半ばですが、ニュージーランドが教えてくれたように自分らしく…でも情熱は持ち続けて、進んでいきたいと思います!!これからも、ワインに込められた思いをきちんと伝えていき、人と人がつながる場所を、夫婦でつくっていきたいと思います。

あとがき

このインタビューを終えた今、タイトルでもある「夫婦で育てるワインと絆」という言葉が、自然と浮かんできました。インタビュー前には、少し違った視点からお話が展開するのかなと想像していました。しかし、対話を重ねるうちに見えてきたのは、箸本さんが体現している「ワインを通じた人と人とのつながり」。そして、それが未来へと繋がっているということでした。

このインタビュー記事を読んでくださった皆さんも、ぜひ一杯のワインの奥にある「人」や「土地」、「想い」にも耳を傾けてみてください。きっとそこには、まだ知らなかった世界や、心を動かす出会いが待っているはずです。

最後に、インタビューにご協力いただいた RESTAURANT NEW ZEA PLATFORM の箸本さんに、心より感謝申し上げます。Diploma(Level 4)を取得された際には、またその先の物語をぜひ聞かせてください。

インタビュー:加藤 雅也/文:升田 浩輔/撮影:浦川 なお

〒150-0047 東京都渋谷区神山町42-3 3F・4F

千代田線 代々木公園駅 八幡口 徒歩8分

JR渋谷駅 ハチ公口 徒歩15分

営業時間:月-日 Lunch 12:00 – 15:00 / Dinner 18:00 – 24:00

32席(3Fテーブル席 20席 / 4Fテラス席 12席)定休日:日曜日

この記事のインタビュアーは・・・

加藤 雅也 -Kato Masaya-

鳥取県出身。ホテルオークラ東京(現TheOkuraTokyo)で当時、国内随一の人気と格式のあるフレンチレストランLaBelleEpoqueにてサービスに従事。数々の海外星付きシェフのフェアなど経験し、フランス料理の神髄とサービスマンとしての振舞いを学ぶ。その後、丸の内再開発プロジェクトとしてOPENした、ミクニ・マルノウチにてソムリエに就任し、当時PP100点のボルドー ワインを全てオンリストするなどして話題に。そして若手ソムリエコンクール(当時25歳以下)にてファイナリストを経験。ソムリエとして更なる飛躍を目指し、当時パリ一つ星「STELLA MARIS」 の吉野建氏が東京にOPENした「tateru yoshino」のソムリエに就任。 現在は、信濃屋のワインバイヤーとして、ソムリエとしての経験と世界11ヶ国のワイン生産地を訪れた現地での情報を基に、ビギナーからプロフェッショナルまで楽しめるワインショップとして業界で注目され続けている。 また人と人との出会いを大切に、オン・オフのマーケットの交流とリテールに携わる人々の社会的な向上をはかり広く社会へ貢献することをモットーに日々奮闘中。